住まいづくりはもっと自由に、もっと楽しみながら出来ると私たちは考えています。快適でたのしみのある住まい作りのお手伝い。これが私たち Eee worksの仕事です。

一級建築士事務所 Eee works

『住まいを考える』シリーズ住まいのエネルギー健康な暮らしと住環境

嵐山の家

お引き渡し後2回目の春を迎え植栽も落ち着いてきた嵐山の家。

ようやく完成コラムです。

先日開催された、第6回日本エコハウス大賞にて 奨励賞をいただきました。

時折いただけるこの様な賞は、

住まい手・設計・施工の3者がチームとなって、

この『嵐山の家』をいい住まいにする!と言う

目標を持って取り組んだチームへの評価でとっても、嬉しいです!

ありがとうございます。

『住まいは、暮らしの器』を標榜する私たちにとって、住まいで最も重視されるのは暮らしでありその暮らしの主役は住まい手。そしてその器作りは我々設計者と施工者が担う。

誰一人欠けてもゴールは見えない。

そんなことをいつも考えていますが、嵐山の家は特にチームワークの大切さを感じた現場でした。

では、少し前の記憶をたどりながら、書き進めてみようと思います。

既に、雑誌『だん』への掲載。

同YouTube

👆click

これらの出演など、住まい手自らが、この住まいを建てるきっかけ、設計事務所と出会うまでのアレコレをお話しされていますが、

元々は、マンション暮らしも検討されたとのことですが、ご家族のライフスタイルがマンション暮らしには馴染まないと言うことがわかり、戸建てを建てる計画にチェンジ。

そして、『せっかく建てるなら、パッシブハウス!』と言うことで、パッシブハウスジャパンの森代表に面談に行く!!(いきなり!)。という特筆すべき行動力と先見性あふれる住まい手です。

色々と回られて、最終的に私たちとのご縁を採用くださり、計画スタートとなりました。

桜の時期、秋の紅葉、時期を問わず、京都の名所 『嵐山』での計画ということで、小雨降る中

『どんな敷地だろう』と向かったことを覚えています。

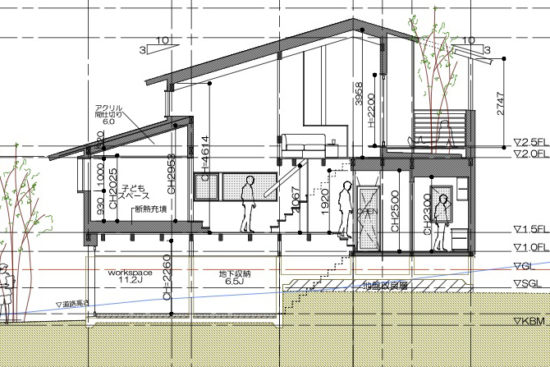

敷地は、裏山の嵐山(裏山が嵐山というのが素晴らしい)に向かって、前面道路から登り傾斜に沿った段々状の敷地です。

以前の住まいは、この段差を解消するために前面道路から石段で敷地をかさ上げし、その上に住まいをつくる。と言う前面道路(街並み)とは少し隔離された空間を作っていた様です。

元の建物が解体され一部残された石段が当時の記憶を残す敷地を見て最初に思ったことは、この段差を解消すべく、造成して平坦な土地を作るよりは、

段差をそのまま利用して住まいを作った方が、いい住まいになる。

残された石段をうまく使えないか。

これが最初の印象でした。

この印象のまま、作ったラフプランから、

基本計画がほぼ固まった頃の模型がこちら。

敷地の段差に素直に、前面道路側から見れば、2階建。

敷地奥から見ても2階建の建物です。

と言うことは、敷地の段差に合わせて2階建の建物が、途中で高さがずれている。

ということになります。

この、ズレを最大限に活かした敷地に素直すぎる、、

スキップフロアの住まいとなっています。

計画が固まり、ちょっとだけ(ちょっとだけ、、)大変な見積もり調整期間を経て、

めでたく、着工となりました。

地鎮祭から、基礎工程、上棟と進みます。

![]()

今回の建築のパートナーは京都の建築会社 株式会社中蔵さん 担当は旧知の堤ちはるさん

私が、エコハウスの世界に足を踏み入れた頃からの知り合いで、いつか取り組みができたらいいですね。との話が、京都嵐山で実現することになりました。

私は住まい手・設計者・施工者の3者のチームワーク

を特に重視していて、

誤解を恐れずに言えば、『並列なこのチームワーク』が住まいの成功の必須条件だと思っています。

それぞれの立場で、この住まいの成功を目指す。その意味から住まい手はもちろん。

施工者との人間関係もとても大切に考えています。

わたしたちの様な、『二度同じ建物を作ることがない』作り手にとっては、なおさらです。

現場で起こるさまざまな新発見(時には苦境w)に前向きに取り組んでいくため、必須のチームワークです。

そういう意味では、堤さんの胆力はすごかった!w

女性監督なので、あまり言うと怒られるので、この辺で。。w

しかし、控えめに言って、すごい胆力!でした。

ありがとうございました。

基礎工程でほぼ敷地の段差を処理し、その後は通常の木造2階建の建物を建築していくイメージでしたが、木造プレカット図のチェック段階から、耐震等級3のスキップフロアの複雑さと戦うことになります。

その関門をクリアしてようやく建て方。

建て方には、住まい環境プランニングの古川さんを気密施工指導にお招きし同時進行で

気密施工をチェックしながらの建て方となりました。

途中小雨に見舞われ、シートをかけ貸したが、やむを得ず 建て方中断。

全員で雨水を拭き上げ

翌日晴れシートをめくった段階では、先日の拭き上げが効いて、すっかり乾いていました。

こう言うところです。

天気予報と睨めっこしています。しかし雨が降る時もある。

雨が降るのはしょうがない。大切なのはその後です。 誰かが中断を決定しその後

皆で、拭き上げる。これがとても大切です。

建て方は敷地に基礎だけが出来た状態から一日にして木造の骨組みが立ち上がる

現場のハイライトです。

何度経験しても、建て方は良い緊張感があり、これから始まるその後の設計としての作業を想うと『いよいよ始まるな』と言う高揚感があります。

建て方とともに嵐山の桜が咲いていました。

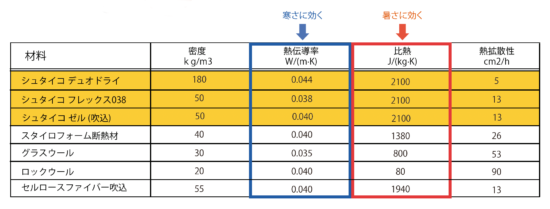

今回の建物も池田コーポレーションの木製断熱材シュタイコで断熱しています。

木質断熱材は熱容量が大きく、特に壁の3倍の熱量が降り注ぐ屋根への採用が、費用対効果が最も大きいと思います。

今回は、屋根面の外付加断熱として、板状に固めた

シュタイコデュオドライ 熱伝導率0.044W/(m・k)

比熱2100J/(kg・k)

シュタイコフレックス038 熱伝導率0.038W/(m・k)

比熱2100J/(kg・k)

を充填断熱として採用

断熱施工は、なるべく断熱材の継ぎ目なく、すっぽり包む様に建物を包むほど効果を発揮しますから、外壁面に木材をなるべ区含むことなく、全面に貼り付けていきます。

その上から、屋根・壁を取り付けるわけですが、ふわふわした断熱材を挟み込む様になるため、専用のビスを使ってその外側に貼る屋根、外壁を止めつけていきます。

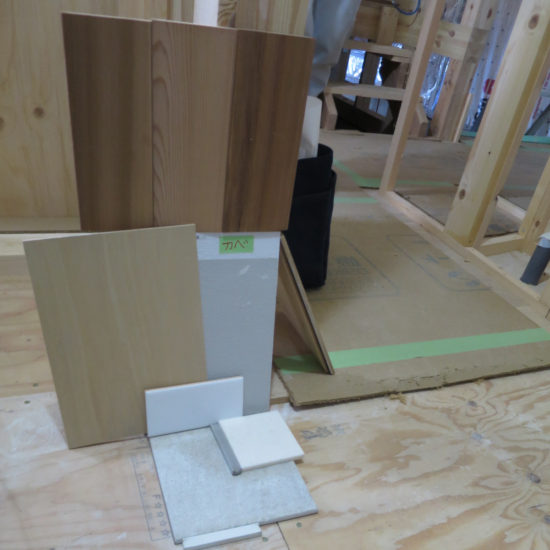

内装工程に入り、各所造作工事が進む中で、

Eeeworksとしてはお馴染みの原寸模型検討。

ダイニングテーブルを目掛けて、吹き抜け上部からペンダントライトを下ろすための位置だしです。

現場じゃないとわからないこともあります。(まぁ、楽しいからやっている。と言うのが大前提ですが。w。)

各所、住まい手のこだわりと設計者のこだわりを堤さんと形にして、ようやく完成が見えてきます。

現場進行中は、床などを痛めない様に養生シートが引かれています。

その養生シートを剥がす時が2回目のハイライトかなと思います。

私が立ち会うことはあまりありませんが、養生シートがなくなった現場は、

『現場』から『住まい』に変わった様に見え、私たち作り手にとっては、

『もうすぐ引き渡しか。。』と少し寂しさも生まれてきます。

最後、植栽を植え、各所細かな収まりをチェックして完成です。

冒頭3者のトライアングルが重要と書きましたが、今回の住まい手は

本当に『第二の設計者・施工者』と言っても過言ではなく、本当によく関わってくださいました。

内装の塗装は、住まい手の施工です。

実は、当初は1部屋くらい塗ったあたりでプロにバトンタッチかなとも思っていましたが、

最後まで塗り切るどころか、かなりスキルアップされていて、次現場をお願いしたい(笑)

レベルまで、進化されていました。

最後に住まい手と夜間照明チェックをしながら、言われた一言が、

言い得て妙で、私が言ったことにしてほしいくらいwww名言です。

『計画当初から着工する頃は性能に興味があり、バイブル本を読み漁りましたが、

現場が進むにつれ、興味はだんだんと情緒に移っていきました。』

性能から始まり情緒で終わる住まい。

これは、泣きましたね。。

住まいは暮らしの器 機能はデザインに優先する。

豊かな暮らしの器を作りたい

変わらず、またコツコツ進んでいきます。

ありがとうございました。

また、長編お付き合いありがとうございました。

長文お付き合いありがとうございました。

長押しタップでInstagramもぜひ👇

無料相談会へのお申し込みは、お気軽に下記よりどうぞ!

お電話は月~土曜日AM9:00-PM8:00まで / メールは24時間いつでもどうぞ